教会で「バケツ稲づくり」をはじめてみました その19

「一粒のお米をバケツで育てる」バケツ稲プロジェクト♪ 機関誌の「リジョイス」に掲載中の呼びかけに応じて「はじめてみた」を赤裸々に報告しています。 第19回目のタイトルは「脱穀」です。

「一粒のお米をバケツで育てる」バケツ稲プロジェクト♪

前回は稲を乾燥させている間ということもあって、

お米を育てるのにあたって外せない草刈りについて

ご紹介をしました。

さて、また本題に戻って今回は脱穀です。

脱穀とは稲からその実を取り出す作業のこと。

思い浮かべるのは千歯こきという櫛の大きな道具や、

唐蓑(とうみ)と呼ばれる風を送って籾を選別する道具です。

今は、まさにその名も「コンバイン」がそれらを一手に引き受けているそうです。

さて、そのような道具が一切ない場合にどうすればよいのか。

棒でたたく? 割りばしを使う??

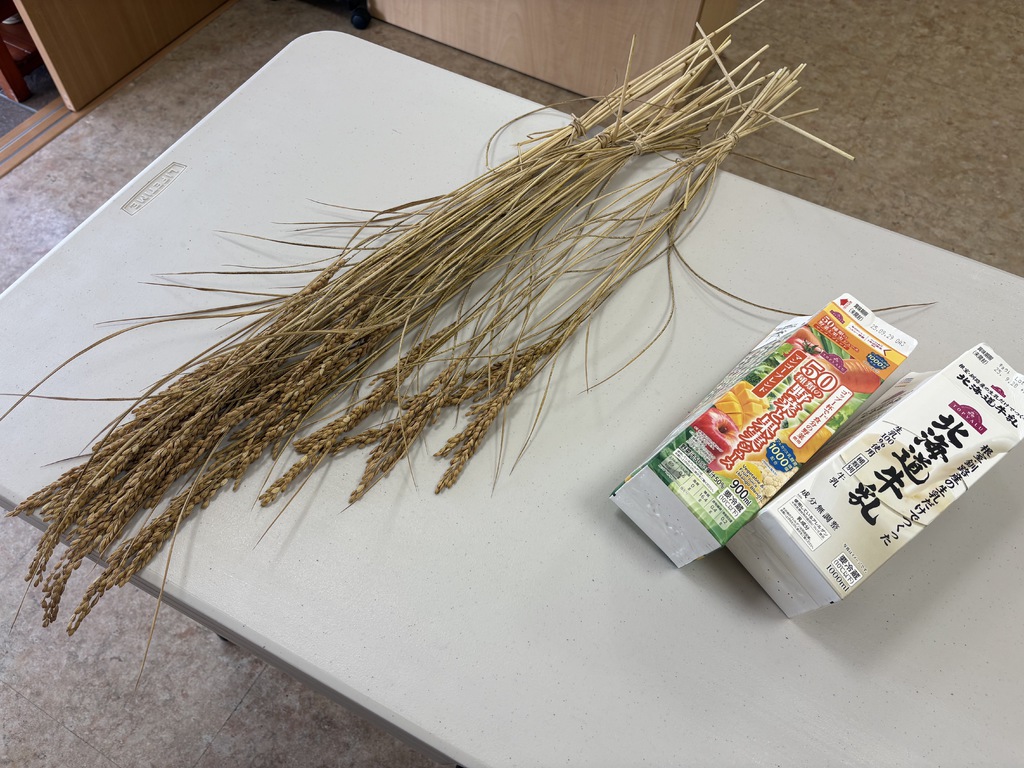

色々調べてみた結果、一番手っ取り早かったのは

紙パックの再利用でした。

教会の皆さまと一緒にやってみました。

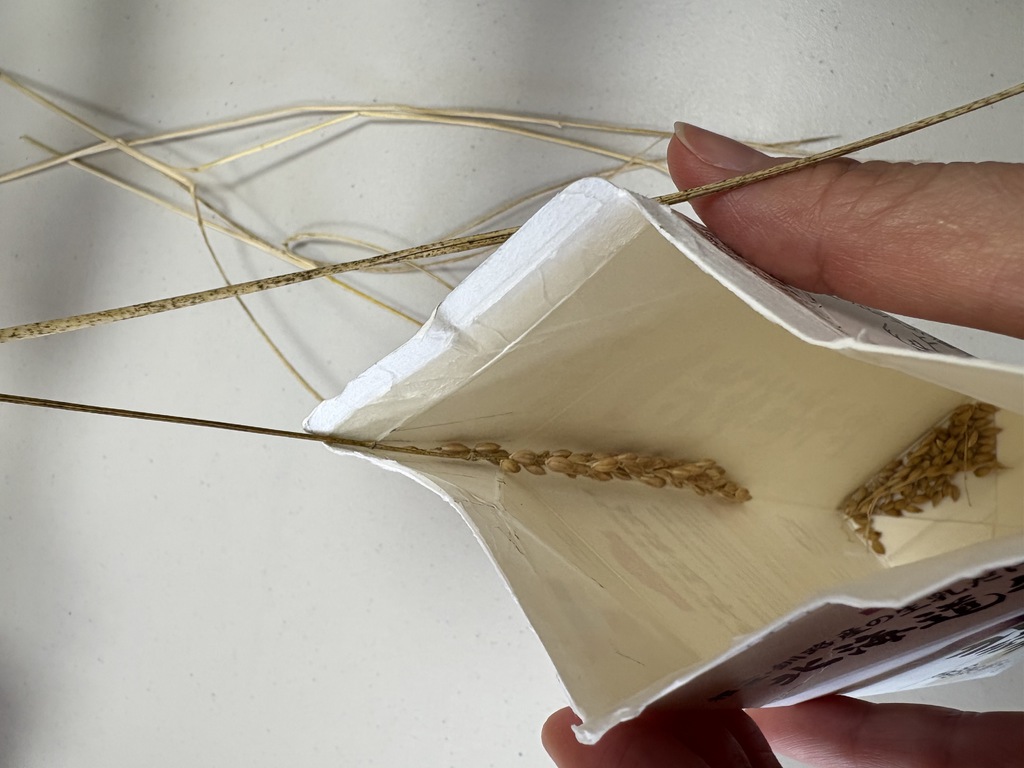

注ぐ口のところに稲を入れて挟み、

ひっぱると、パックの中にこぼれず穂先が残るという方法です。

私は途中でぶちぶち千切れてしまったのですが、

河内長老はとても上手に脱穀をされていました。

聖書でもたびたび登場するこの脱穀。

例えば「脱穀している牛に口籠を掛けてはならない。」

(申命記25:4)というみ言葉があります。

口籠(くつこ、またはくつご)とは、

藁や竹などで作られているいわばカバーで、

家畜が人を噛んだり、農作物を食べないようにする道具のこと。

聖書のころは、麦わらを円状に敷き詰めて、

ぐるぐると牛に踏みつけてもらう。

そのようにして脱穀がなされていたようです。

そして自分で脱穀をしてみて気付いたこと。

脱穀する牛がおもに口にするのは、わらのほうだろうということです。

もちろん麦もついているでしょうが、その体積比が違いすぎました。

(写真を取り忘れてしまいました、、、。)

さて次回は脱穀した種もみから玄米を取り出す「籾摺り(もみすり)」です。

次回もどうぞお楽しみに♪

※次回の記録はコチラから。

https://rcj.gr.jp/nishitani/news/detail.php?id=573

この記事に添付ファイルはありません

西谷教会の礼拝出席に事前予約などは必要ありません。しかし

「車で行くので駐車場の案内をしてほしいです。」

「子供連れで行きたいので母子室を利用したいのですが…」

「なるべく前のほう(後ろのほう)の席に座りたいです。」

などなど初めての礼拝出席において、あらかじめリクエストやご質問がある方は「礼拝参加予約フォーム」からその旨お伝えいただくと、当日の受付案内がよりスムーズに行えます。